저자 소개

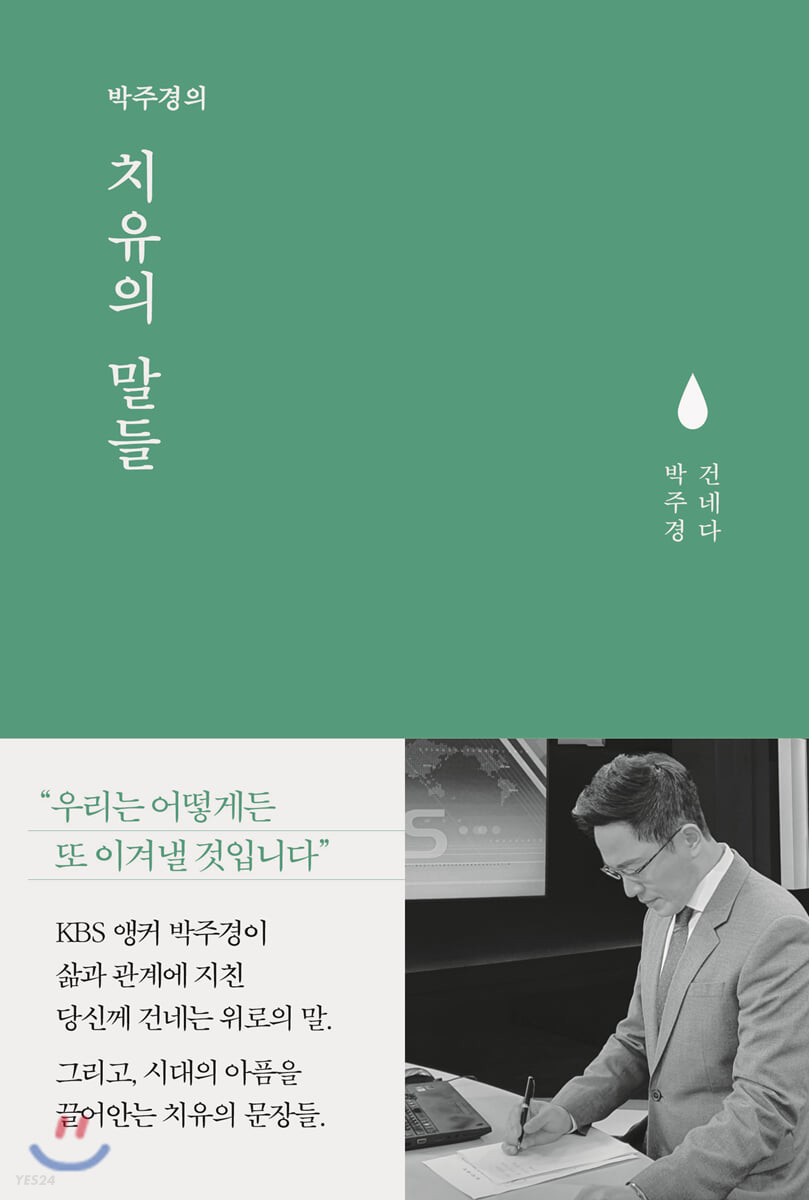

박주경

글을 쓰고 말을 하는 일을 업으로 삼고 있다. 연세대학교 사회복지학과 졸업 후 언론에 몸담은 20년 차 기자이자, 아침 뉴스인 [KBS 뉴스광장]를 진행하는 현직 앵커다. 정치부·국제부·사회부·문화부·인터넷부 등 거의 모든 부서를 거쳤지만 사회부에서 가장 많은 시간을 보냈고, 기자들 세계에서 ‘사회부 통’으로 통한다. 일반인들이 경험하기 힘든 수많은 사건 사고의 현장을 눈으로 목격했고, 이슈의 중심과 변방에서 각양각색의 인간군상을 만나며 살았다. 정제된 언어를 구사하여 2014년 ‘올해의 바른말 보도상’을 받았고, 취재와 관련해 여러 차례 수상했다.

‘말보다 글.’ 그의 SNS 계정엔 이 글귀가 제일 앞에 걸려있다. ‘말’을 전문적으로 하는 업(앵커)을 지녔음에도 그는 말보다 ‘글’을 우선시한다. 지난 20년은 냉정한 기록자(記者)로 살았고 작가로서의 남은 생엔 따뜻한 글을 추구한다. 전작 에세이 『따뜻한 냉정』을 통해서 글의 온기를 입증받았다. 소설가 김훈은 박주경의 글을 일컬어 “사람과 사회에 대한 이해의 힘이 실려 있어 기쁨을 일깨운다.”고 평한 바 있다.

강원도 산골에서 태어나 그곳에서 유년기를 보냈고, 열일곱 되던 해에 부모 곁을 떠나 홀로 살기 시작했다. ‘혼자 있음’으로 해서 깨닫게 된 많은 것들과 익숙하다. 지금은 중학생과 초등학생 두 아이의 아버지이자 한 여자의 남편으로 살고 있다. 더불어 ‘함께 사는’ 삶과 더 나은 세상을 고민한다.

목차

- 글을 건네며 10

- 제1장 당신은 나의 친구인가요?

- 백 번과 한 번 16

- 안아주는 마음 17

- 진정성 말고 항상성 19

- 오래 가는 친구 22

- 잡스 유감 26

- 오류가 만드는 인간애 34

- 경쟁과 존중 38

- 둥근 자리 44

- 뒷담화를 대하는 우리의 자세 46

- 제2장 사랑하고 헤어지고, 사랑하고

- 자랑스럽게 너를 기억해 50

- 환상통 52

- 따뜻한 이별, 냉정한 사랑 54

- 예측 불가인 사람을 만나지 마세요 58

- 어불성설 60

- 명현 현상 63

- 지키지 못한 약속 68

- 제3장 우리 앞에 남은 시간

- 잠들어 있는 시간 76

- 역설의 죽음 77

- 인생이라는 파도 79

- 삶의 요약 82

- 장례식장의 웃음 84

- 어머니의 커피 87

- 물에 빠진 자의 보따리 90

- 사랑스럽고 슬픈 94

- 떠난 친구에게 보내는 편지 97

- 제4장 혼자 살지 못하는 우리

- 순한 사람 104

- 조연도 주연이야 106

- 교차하는 시간 속에서 109

- 우리 곁의 어머님들 112

- 사랑방의 추억 116

- 거리를 두는 게 예의? 120

- 엘리베이터 안에서 123

- 현실 영웅들을 위하여 126

- 제5장 청춘은 벚꽃

- ‘좋을 때다’의 의미 132

- 과정과 결과 134

- 여행은 젊었을 때 136

- 벚꽃 청춘 139

- 좋은 것들과의 이별 141

- 미처 알 수 없었던 것들 144

- 한때 맞았고 지금은 틀린 얘기 146

- 베스트 드라이버 149

- 제6장 나를 비추는 거울

- 256GB의 빚 156

- 당신도 하늘을 보고 있나요 158

- 나를 바꾼 SNS 161

- 온라인 인연 166

- 이름이라는 재갈 170

- 오만은 도마뱀의 목도리 176

- 내게 무해한 미디어 181

- 수렴의 랩 185

- 뽀샵 없는 대한민국 189

- 거짓말 같았던 그날 191

- 제7장 내면으로의 여행

- 복수하고 싶은 당신께 198

- 손에 닿아야 행복 200

- 어른의 화 209

- 걱정하는 게 걱정이다 213

- 공존의 법칙 217

- 손가락 말고 달 220

- 기도의 본질 222

- 제8장 내가 이끄는 삶

- 인생 에너지 배분의 법칙 226

- 적당한 성공 227

- 눈칫밥 231

- 지나간 것은 지나간 대로 234

- 커피를 내리듯 우리의 삶도 236

- 찰나를 누린다는 것 240

- 영혼의 탑 242

- 야예를 위한 기도 246

- 제9장 우리의 오늘

- 동물 국회와 식물 국회 252

- 국민 트라우마 254

- 기억할 일, 배워야 할 일 256

- 피해자를 보호하지 않는 사회 258

- 검은 산의 기억 260

- 국경의 전과 후 264

- 진짜 명품 268

- 잘 듣는다는 것 270

- 제10장 죄와 벌

- 똥 묻은 개와 겨 묻은 개 274

- 국민 정서 유감 276

- 양심에 관하여 279

- 주객전도 283

- 인간 실격 288

- 김군자 커피를 아시나요? 292

- 글을 닫으며 294

책 속으로

아픈 사람들에게 소박한 치유의 씨앗을, 평범한 이웃들에게 위로의 온기를 나눠주고 싶다는 건 나의 숨은 꿈이었다. 그것은 어쩌면 상처의 씨앗을 뿌리고 사는 자의 속죄 의식일지도 모른다. 이 시대의 언론은 상처의 근원 중에 하나이므로 반성과 고해와 속죄에 끝이 없어야 한다. 자아비판 없는 언론인의 글을 나는 믿지 않는다. --- p.11

치유의 말은 활자로 전하는 편이 낫고 그것은 경험에서 나온 확신이다. 따뜻한 편지 한 통의 힘을 기억하는 사람은 그 확신에 수긍해 줄 수 있을 것이다. 진심에서 진심으로 가 닿는 이야기들, 아픔의 아주 작은 일부라도 나누고 서로의 용기를 북돋워주는 이야기들… 그것은, 공감이 바탕에 깔리면 글로써는 조금 가능한 일이다. 마음이 열리면 거기가 치유의 출발점이다. 그 출발선 앞에 서서 공감의 힘을 믿는다. --- p.12

떠난 누군가를 잠시 미워하는 건 괜찮다. 어차피 그는 자신이 미움받는 것조차 모를 테니까. 다 그렇게 각자의 길을 따라 흩어지고 만다. 다만, 필요 이상으로 오래 상대를 미워하게 되면 그의 ‘무반응’에 결국은 내 마음만 괴로워지고, 그것은 부메랑처럼 자기 자신을 괴롭힐 뿐이다. 이때, 상처받은 마음이 주인을 뒤흔든다 해서 자기 ‘마음’을 미워할 수야 있겠는가? 그저 상처를 다 토해내도록 기다려주고, 보듬어주는 수밖에…. --- p.67

그러니, 힘을 내시기 바랍니다. 결국은 시간이 모든 것을 해결해주게 되어있습니다. 파도를 타고 물결의 바닥까지 내려갔다면 그 파도에서 뛰어내려 스스로 가라앉지 않는 한 반드시 위로 다시 솟게 되어있습니다. 처음 올라탄 것이 파도의 맨 위였건 중간이었건 바닥이었건, 그것은 중요치 않습니다. 중요한 것은 그 파도가 언젠가는 다시 위로 솟는다는 것입니다.

견디고 올라오십시오. 순환의 법칙에는 ‘어김’이 없습니다. --- p.80

잘 산다는 게 뭐 별거 있나요? 내가 좀 ‘덜 한심해 보이는’ 하루, ‘덜 못됐던’ 하루, 어쩌다 한 번씩 ‘괜찮아 보이는’ 하루, 그 하루가 그런대로 잘 산 하루겠죠 뭐. 그런 날들이 모이고 모이면 또 인생 전체도 그런대로 잘 산 인생이 될 테고 말이죠. 저는 소박하게나마 그런 믿음을 갖고 살아가렵니다. --- p.124

‘열심히 일한 당신’만 떠날 수 있는 것이 아니라 ‘열심히 일하지 못한 당신’도 떠나라. 그곳에서 낯선 꿈을 꾸고 이상을 발견하고 어쩌면 남은 생을 이끌어갈 새로운 ‘일’의 영감을 얻을지도 모를 일이다. 여행은 젊음이 누릴 수 있는 최강의 특권이다. 이것은, 누리지 못한 늙어가는 자의 입증된 탄식이다. --- p.138

시대가 그런 시대입니다. 개천에서 용 날 수 없고 날 때부터 출발선이 다른 ‘기울어진 운동장’이 문 밖에 있습니다. 이 사실을 인지하지 못하면 소통은 바로 단절됩니다. “나 때는 말이야” 라는 소리는 ‘그때’의 청춘들에게나 할 얘기입니다. 기회라도 있었던 과거와, 기회조차 희박한 현재를 동일선상에 놓는 것 자체가 어불성설입니다. --- p.147

세상에 이렇게 맑고 착한 사람들은 많았습니다. 다만 그걸 잊고 살았던 거지요. 어쩌면 제가 속한 집단에서도 저는 유독 메마른 사람이었을지도 모릅니다. 사람으로 가는 마음의 통로는 단단히 얼어있었습니다. 그 얼음은, 기사가 아닌 다른 글을 쓰기 시작하자 조금씩 녹았고, 그 글을 따뜻한 분들과 공유하면서부터 본격적으로 녹아내리고 있습니다. --- p.164

조금만 더 생각해보면 오만한 사람은 그 자체로 불쌍한 사람이다. 그의 곁에는 마음으로 그를 대하는 친구들이 많지 않을 것이기 때문이다. 또 ‘있어 보이려고’ 허세를 부리고 거만하게 구는 사람들 가운데 ‘정말로 있어 보이는’ 부류는 찾기 힘들었으니 결국 오만한 자는 ‘없는’ 자이다. ‘없어 보이는’ 자이다. --- p.179

마음은 ‘지금, 여기’에 머물러있는 것이 가장 편하고 안정적이다. 과거로 가든 미래로 가든 어느 쪽도 평화롭지 않다. 물론 과거의 기억 속에는 좋은 추억, 미래의 상상 속에는 희망 같은 것들도 있겠지만, 케케묵은 원한이라든가 근거 없는 불안감이 적잖은 비중을 차지한다. 무엇보다 과거나 미래에 생각이 가있는 것은 나의 ‘지금’을 망치는 일이 된다. 저축해 둘 수 없는 현재의 시간을 충실히 만끽하지 못하고, 실체 없는 사념으로 삶을 허비하는 셈이기 때문이다. --- p.214

남의 시선만 신경 쓰고 사는 것은 그 시선 안에 ‘갇혀 사는’ 삶이다. 그래서 남의 시선은 곧 생의 감옥이 된다. 남 눈치를 지나치게 보고 사는 사람들은 마음의 공간이 좁아진다. 그 공간 안에 남의 시선, 남의 평가가 들어차기 때문에 그거 신경 쓰느라 절로 지쳐간다. 반면 남 눈치를 잘 안 보는 사람들은 자기 마음의 공간이 광활하다. 오로지 자유로운 본인의 사유만이 있으므로 생의 모든 선택이 주체적이 된다. --- p.231

그냥 오는 대로, 가는 대로, 지금 만나서 좋은 사람은 최대한으로 좋아하고, 만나기 싫은 사람은 마음 가는대로 멀리 하고, 그렇게 현재에 충실한 삶을 살면 됩니다. 그러지 않고 일일이 재고 따지고 훗날의 가치를 깐깐히 계산하고 사는 것은 외롭고 피곤한, 지치는 생이 되고 맙니다. --- p.235

그래서 잘 듣는다는 것은 귀를 낮은 데로 판판하게 열어놓고 널리 주파수를 맞추는 일이다. 높낮이의 모든 층차를 수렴하는 겸허한 듣기, 그것이 ‘잘 듣는 일’이다. 글에는 그렇게 ‘수렴하여 들은’ 목소리들이 녹아들어 뿌리를 형성해야 한다. 언론인으로서든 작가로서든 나의 영원한 과제는 거기에 있다 할 것이다. --- p.270

사과할 사람들은 사과하지 않고 적반하장은 자동 반사적인 매뉴얼처럼 되어버렸다. 책임질 자들이 책임지지 않는 기류는 사회에 대한 희망을 강탈한다. 신상필벌信賞必罰이 무너진 사회는 공정하지 않고, 그러므로 정의에 대한 기대가 무너지기 때문이다.

--- p.282